はじめに

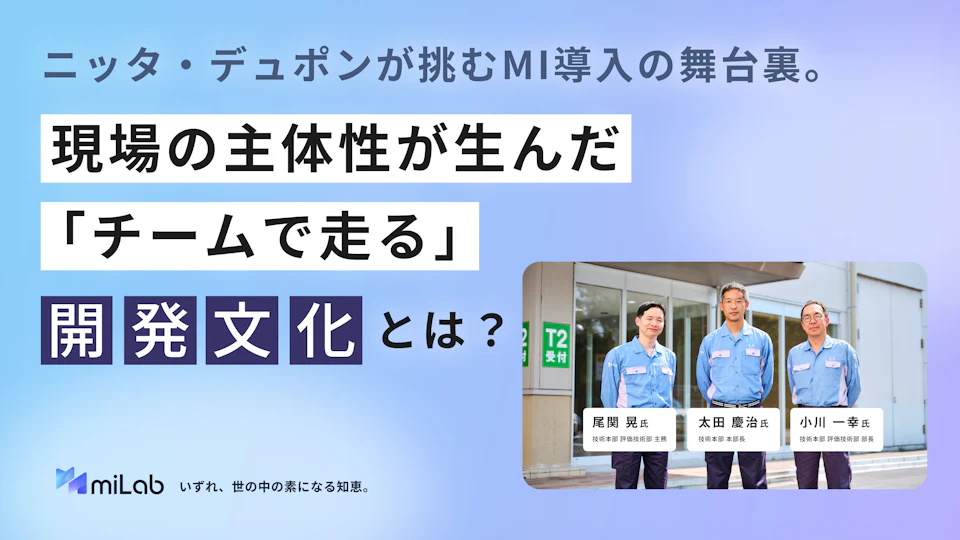

半導体製造に不可欠な研磨関連資材のリーディングカンパニー、ニッタ・デュポン株式会社。顧客の技術革新を後押しする最適な研磨ソリューションを提供し、進化し続ける半導体技術の根幹を担うことで、デジタル社会の発展に貢献されています。

同社では、2023年よりマテリアルズ・インフォマティクス(以下、MI)導入の検討を開始し、2024年にmiHub®を導入していただきました。その背景と今後の展望について、技術本部 本部長 太田 慶治氏、技術本部 評価技術部 部長 小川 一幸氏、そしてMI推進者である技術本部 評価技術部 主務 尾関 晃氏にお話を伺いました。

本記事では、既存の導入事例記事には収めきれなかった、MI導入に至るまでのストーリーや、試行錯誤の過程、そしてそこから生まれたチームの成長に焦点を当て、その舞台裏に迫ります。

太田 慶治

Yoshiharu Ota

ニッタ・デュポン株式会社技術本部 本部長

技術本部の本部長として、製品開発を担うパッド技術部とスラリー技術部、量産化や生産性向上を行う生産技術部、研磨性能評価を行う評価技術部の計4部署を統括。MI導入では、柔軟なマネジメントで推進し、開発に対する意識改革を促す役割を担う。

小川 一幸

Kazuyuki Ogawa

ニッタ・デュポン株式会社技術本部 評価技術部 部長

技術本部評価技術部の部長を務め、パッド技術部も兼務。評価技術部では、研磨と分析の観点から開発を側方から支援し、データサイエンスや解析技術を活用して製品・プロセス開発の促進を担う。MI活用においては長期的な視点での推進を重視し、メンバーの自発的な学びを尊重して進めている。

尾関 晃

Akira Ozeki

ニッタ・デュポン株式会社技術本部 評価技術部 主務

数値解析やデータ分析をバックグラウンドに持ち、MI推進者としてMIツール導入を主導。MIユーザーの旗振り役としてメンバーを取りまとめており、MIが開発現場に浸透することを重視したテーマ選定や、メンバー間の連携を促すリーダーシップを発揮し活動に取り組む。

MI導入の序章:一人の技術者の探求から始まった黎明期

ニッタ・デュポンにおけるMI導入の取り組みは、上層部の判断から本格的に動き始めました。しかし、その前段階として、技術者自身の探求心を尊重する社風の中で、尾関氏が自社にない新しい技術に目を向け、調査を続けてきた背景があったといいます。この黎明期の活動こそが、導入後のスムーズな展開を支える基盤となりました。

業務の属人化とデータ活用の課題

ニッタ・デュポンがMI技術に注目した背景には、開発業務において新入社員とベテランの間で経験や知識の差が大きいという課題がありました。長年の経験や貴重な知見が言語化されず、いわゆる「職人技」や「勘」として属人化していることに問題意識を感じていたのです。特に、膨大な実験データや評価結果が個々の担当者個人のパソコン内に散逸し、組織全体で有効活用できていないという現状がありました。

尾関氏は自身の情報系・物理系のバックグラウンドを活かし、シミュレーション技術を通じて開発業務をサポートする活動を続けており、5年以上前からは統計手法を積極的に活用した開発業務の効率化を実践、今では技術本部内で広く統計解析ソフトウェアが使用されています。

この頃、社内では「その道の専門家」として尾関氏の存在が認識され、何か課題が生じた際は自然と相談が寄せられる状況が次第に生まれていったと小川氏は振り返ります。特に、生産技術部門で通常の統計手法では解析が難しい問題が発生した際には、ニューラルネットワーク(AIの代表的技術)の活用を提案し、実際に成果を出したこともありました。このように、尾関氏の専門領域がデータ分析へと広がるにつれ、他部署との接点も格段に増えていったのです。

経営層からのコミットメントと冷静な現実認識

MIツールであるmiHub®導入への大きなきっかけは、上長からの紹介でした。上長が展示会でMI-6と接点を持ち、MI-6が展開する解析ツールを検討するよう声をかけられたのです。この時、尾関氏は、10年以上前に類似のソフトウェアを検討した経験から、「当時に比べて格段に進歩し、扱いやすくなっている」という感触を得ました。

一方で、尾関氏は導入に際して現実的なスタンスを崩しませんでした。上長に対して「導入すればうまくいく訳ではなく、運用には苦労が伴います」「これは決して魔法の杖ではありません」と、過度な期待を抑え、正しい情報理解を促すよう努めたといいます。

具体的な懸念点として挙げられたのは、二点です。一つは、開発者自身がツールを直接操作する弊社の開発体制です。もう一つは、ツールの専門性の高さ。しかしながら、ベイズ推定やガウス過程といった難解な専門用語が多いため、ユーザーの負担が大きいのではないかと懸念していました。

それでもmiHub®を導入する価値があると判断したのは、ユーザー自身が直接触れることでコミュニケーションがスムーズになり、データが一元的にまとまり後から見返せる仕組みが、長年の課題を解決すると期待したからです。これにより、実験の試行錯誤をデータとして記録し、誰でもアクセスできるナレッジへと昇華させることが可能になると考えました。

泥臭い試行錯誤が生んだ「チームの絆」

miHub®導入の初年度は、「まずは慣れること」を目標に、パッドとスラリーの両部門から意欲のあるメンバーを募り、合計5つのテーマでスタートしました。しかし、この滑り出しは決して順調なものではありませんでした。

各人の裁量に委ねた導入の反省点と方針転換

導入当初は、miHub®︎の運用を各人の裁量に委ねる形でスタートしました。しかし、当初はメンバーが個々の抱える開発テーマとツールとの相性によって、進捗に大きなばらつきが生じてしまいました。このままでは全社横断的な展開は難しいと判断し、途中でも柔軟に軌道修正に取り組みました。

また、テーマ選定にも課題がありました。各部署から公募で集まってきたテーマは、DOE(実験計画法)に慣れているメンバーの思考の癖から、miHub®が持つ「大域的な最適化」ではなく、「局所最適化」の発想に陥りがちなテーマが多く、苦労したといいます。せっかくの高性能なツールが、非常に狭い範囲の探索にしか使えないという「失敗例」も経験しました。例えば、特定の条件下でのわずかな改善を目指すテーマが多く、広範な可能性を探索するというMIの本質的な価値を十分に引き出せていなかったのです。しかし、尾関氏はこれを「慣れる」過程における貴重な経験だったと振り返ります。

伴走支援とユーザーの並走

こうした泥臭い試行錯誤の過程で、大きな効果を生んだのが、MI-6のデータサイエンティストによる「伴走支援」でした。彼らは、単にツールの使い方を教えるだけでなく、ニッタ・デュポンのメンバーの持つ固有の課題やデータに真摯に向き合い、一緒に解決策を探してくれたといいます。

導入初期は、特定のテーマに関するミーティングに、他のメンバーもほぼ全員が参加し、「この結果をどう解釈すればよいか」を皆で質問し、学ぶ形を取りました。この「伴走支援」は、単なる操作方法のレクチャーに留まらず、メンバーが直面する課題を一緒に掘り下げ、解決策を共に探すプロセスでした。これにより、「よく分からないけれど、なんとなく使ってみる」という手探りの状態から、一歩ずつ着実に前進していったのです。

この1年間の取り組みを通じて、尾関氏は「マラソンのように、みんなで頑張って乗り越えようという、チームのシナジーや連帯感が非常に強まった」と語ります。MI-6の支援に加え、ユーザー同士が互いに助け合う「並走」の文化が醸成されていったのです。

ユーザーの好奇心が育んだ、予想を上回る相乗効果

解析ソフトウェアにおいては、「アウトプットの解釈性」が課題となり、時としてブラックボックスに感じられることがあります。メンバーは、miHub®だけでは理解が難しいと感じた際に、そこで思考を止めませんでした。むしろ、「今まで使ったことのない機能も使ってみよう」と、自ら主成分分析のような別の統計手法を学び、解釈を深めようとする動きが見られました。miHub®︎を使いこなすために統計知識も習得するという、素晴らしい相乗効果が生まれたのです。

さらに、これまで定性的にしか見ていなかった情報を、どうすれば定量化してmiHub®に落としこめるか、といった工夫も自発的に始めるメンバーも現れました。こうした主体的な姿勢こそが、プロジェクトを良い方向へ導く原動力と捉えています。

当初、miHub®の操作方法やアウトプットの解釈を教える役割を担っていた尾関氏の役割も、MIの取り組みが進むに連れ変化していきました。1年が経ち、各メンバーが経験を積み、主体的に使いこなせるようになった今、尾関氏が開催する定期ミーティングは、miHub®︎に限らず、業務全体の困り事を気軽に話せる場へと変化しています。データサイエンティストの「伴走」に加え、ユーザー自身が「並走」するイメージが定着し、チームとしての確かな成長を実感しているといいます。

部長である小川氏も、普段開発アプローチが異なるパッドとスラリーのメンバーが、互いのスタンスを理解し合うという、直接的な効果以上の副次的な効果が生まれたことを喜ばしく感じています。これにより、部門間の垣根が低くなり、よりオープンな議論が可能になったのです。

柔軟なマネジメントと今後の展望

本部長である太田氏は、短期的なKPIにこだわらず、柔軟な進め方をしてきたことが今回の結果に繋がったと語ります。システムが良いかどうかも分からない段階で、いきなり「いつまでに結果を出せ」というのは酷な話だという、ご自身のマネジメント哲学が色濃く反映されたものです。

太田氏は、今回の取り組みで最も重要な収穫は、メンバーが「サイクルを回すこと」の重要性を深く、体感的に理解してくれた点だと考えています。miHub®︎の利用有無にかかわらず、「とにかくサイクルタイムを短縮し、多くのデータに基づいて、迅速に良い製品を作っていく」、このマインドがチーム全体に浸透することが最大の成果だと考えています。

小川氏は、これまでの属人化した開発スタイルから脱却し、蓄積されたデータに基づいて開発を推進するという、新たなステージへの重要な第一歩だと捉えています。最終的にはmiHub®を「数ある効率化手段の中の、有用な選択肢の一つ」として、開発者一人ひとりにしっかりと認知される状態を築いていきたいと語ります。

尾関氏は、今後の展望として、通常の開発業務とmiHub®を運用する作業を一本の線で結び、スムーズに組み込めるようにすること、そして、若手からベテランまでがデータに基づいて「論理的に議論できる開発文化を醸成する」ことを掲げます。得られたデータを単に蓄積するだけでなく、他のプロジェクトでも「再活用」できるようなデータベースを構築していくことも視野に入れています。MIは手段の一つとして捉え、その先に「データドリブンな意思決定」が当たり前になる組織を目指しているのです。

今回、MI導入という新しい挑戦が、一人の技術者の探求から始まり、経営層からのコミットメントと現場の主体性が融合することで、チームの連帯感と新しい開発文化を育むきっかけになったことが浮き彫りになりました。

いかがでしたでしょうか。本記事が、MI導入を検討されている皆様に少しでもご参考になりますと幸いです。本編では、実際の取り組みの進め方や成果について、より詳細にご紹介しています。