はじめに

創立120年以上の歴史を有し、セラミックメーカーとして世界に名を馳せるノリタケ株式会社。‟事業を通じて社会に貢献する”という理念のもと、長年培ってきた独自の技術力を基盤に、洋食器をはじめ先端技術産業や基幹産業に至る幅広い分野に技術と製品を提供しています。

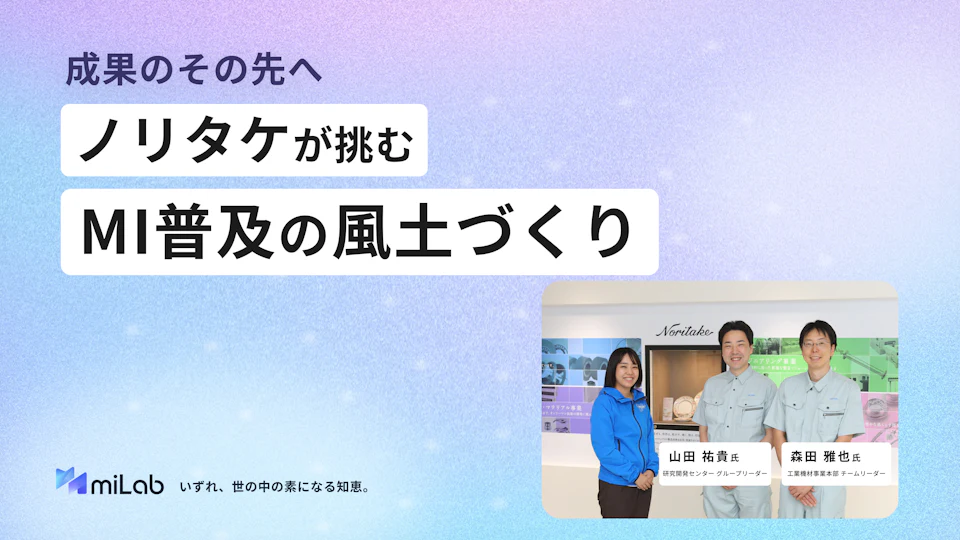

同社では2020年頃より、マテリアルズ・インフォマティクス(以下MI)導入の検討を開始し、2023年にmiHub®を導入していただきました。MI-6株式会社では、その背景と今後の展望について、研究開発センターの山田 祐貴様、工業機材事業本部の森田 雅也様にお話を伺い、ロングインタビュー記事として公開いたしました。

本記事では、本編で語り切れなかった導入後の苦労や乗り越え方についてもご紹介いたします。

山田 祐貴

Yuki Yamada

ノリタケ株式会社研究開発センター グループリーダー

入社して以来一貫して研究開発センターでガラスや触媒などの材料開発に従事。接合用ガラスの研究開発を進める中で、MIに出合い、ガラス組成の開発にMIを適用し、成果を出す。短期間で大きなブレークスルーを経験できたことで、MIのポテンシャルの高さを実感。2024年からは研究開発と平行し、MIを社内に広く展開する活動を進めている。

森田 雅也

Morita Masaya

ノリタケ株式会社工業機材事業本部 チームリーダー

工業機材事業本部にて砥石の開発に従事する傍ら、独学で身に着けたプログラミング技術を開発に活かせないかを模索する中でMIに出合う。内製プログラムにてMI導入を進め、現在では、工業機材事業本部全体のDX推進に尽力。社内ユーザーの課題に的確に応えるために、仕組みづくりやデジタル活用を進めている。

MI活用で、諦めかけていた目標を達成

お客様から求められる機能が急速に高度化・複雑化する中で、新たな開発手法の必要性を感じた山田氏と森田氏の働きかけにより、MIの活用が始まりました。

開発に行き詰まっていた「低温で接合できるガラス接合材」のテーマでMIを活用してみたところ、驚くべきことに、ごく初期の検討で目標を達成。従来1年かけても成し得なかった成果を、短期間で得ることができました。この成功は、ノリタケに長年蓄積されてきたデータをMIで活用したことで、潜在的な価値が引き出された結果です。これは、開発プロセスにデータ駆動型の新しい風を吹き込む画期的な出来事でした。

「成功」の次に見えた苦労

ガラス材の開発での成功事例は、社内へのMI普及を推進する上で強力な武器になるはずでした。しかし、この成功の裏側で、別の課題に直面していたと言います。

MI導入前からMIを独学で学んでいた森田氏は、成果を出すには複数回の試行錯誤が必要だと認識していました。そのため、MI推進の鍵は、開発者のモチベーションをどう維持するかだと考えていました。

しかし、ガラス材の開発でごく初期に目標の特性を達成したため、社内では「MIは一度やればうまくいく魔法の杖だ」と期待値が上がりすぎる懸念が生まれました。一方で、その期待値を否定しすぎると、MIへの挑戦者が減ってしまうというジレンマに陥ったのです。

また、1つのテーマで大きな成功を収めた一方で、他のテーマでも良好な結果が出るとは限りませんでした。MI活用の「勘所」を掴むためには、研究開発における様々な領域でMIを実践することが不可欠だと、改めて実感したのです。

成功体験をどう伝えるか?──カギは「啓蒙」と「翻訳」

MIを使いこなすには「何がMIに向いていて、何が向いていないのか」を正しく理解することが不可欠だと気づきました。また、次々と生まれてくる新しい技術をキャッチアップするためにも、実践を通じてその「勘所」を掴むことが重要であると感じました。

この気づきをきっかけに、MI推進は新たなフェーズへと移行しました。単なる成功事例の共有ではなく、MIの有効性を正しく伝えるための「啓蒙活動」へと舵を切ったのです。

これまでに、役職者向け・実務者向けなど、参加者の関心に合わせた説明会を開催し、新しい技術に意欲的なキーパーソンを中心に巻き込んでいく取り組みを進めています。そうした人々を起点に、今後もMI活用の波を社内全体に広げていきたいと考えています。

「わからない」からこそ、できることがある

山田氏は、もともとMIに強い関心があったわけではありませんでした。しかし、自身が携わったテーマにおいてMIを活用することで成果を得ることができ、その可能性を肌で感じたため、今ではMI推進の先頭に立っています。この大きな変化の原動力となったのは、山田氏自身の強い使命感でした。

競合他社でも積極的に取り組んでいるところがあり、『我々もMIをやらないと乗り遅れてしまうのではないか』という思いが強かったことがきっかけの一つでもあります。誰かがやってくれるのを待つのではなく、せっかく声をかけていただいたのだから、自分がやろうと考えました。

また、研究開発センターの役割は、事業部に貢献してこそ成り立つという点も根底にあります。工業機材事業本部の森田さんから声を掛けられ、その思いに応えたいと感じたことも、この取り組みを始める大きなきっかけでした。

MI推進役が「専門家」ではなく「翻訳者」だったことも、ノリタケのMI普及がうまくいったもう一つの鍵かもしれません。山田氏は、自身がMIの解析を専門としない立場だからこそ、「MIに取り組んだことのない人の気持ち」を理解できると言います。

「他社様の事例ではMIに詳しい方が推進されているケースが多いようですが、それとは異なり、私はわからない側の人間として推進するタイプです」

専門用語が飛び交いがちなMIの世界を、山田氏はあえて「ふわりとしたニュアンス」でわかりやすく伝えます。難しい話をいきなりするのではなく、自分が通訳・翻訳し、マイルドにして届ける。これにより、多くの実務者がMIへの心理的なハードルを下げることができました。

啓蒙・育成の挑戦は続く

ノリタケのMI導入は、単なる技術導入に留まりません。それは、社内の「人」を巻き込み、新しい文化を醸成する挑戦でした。

この取り組みは、若いメンバーの成長にも繋がっています。自身がMIを学ぶ過程で得た知識や経験を、チームの若手に還元することで、彼らの成長を促しているのです。

「今は、こういった若手の成長をモチベーションとして取り組んでいます」

ノリタケのMI導入の物語は、華々しい成功事例の裏側にある、地道な努力を教えてくれます。それは、専門知識だけでは越えられない壁を、「共感」と「巻き込み」という人間的な力で乗り越える挑戦の記録です。

MIの導入を検討している企業、あるいは導入したものの社内展開に苦労している企業にとって、ノリタケの事例は、多くの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。成功事例を作り出すことと同じくらい、あるいはそれ以上に、それを社内に広めるための戦略と、その役割を担う「人」の存在が重要であることを、改めて教えてくれます。

いかがでしたでしょうか。本記事が、MI導入を検討されている皆様に少しでもご参考になりますと幸いです。本編では、実際の取り組みの進め方や成果について、より詳細にご紹介しています。