MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクスに特化したカンファレンス「MI Conference 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。

本記事では、MI Conf 2025より、コスモ石油ルブリカンツ株式会社 貝戸氏の講演内容の一部を抜粋してご紹介いたします。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社では、2024年度からMIを導入し約1年間活動を継続しています。その主な目的は、研究者の知識や経験に加えてデータサイエンスの技術を取り入れることで、研究開発の効率化を図ることにあります。MIconf2025では、同社 貝戸氏より、MI推進の背景、具体的な活用事例、そして、今後の展望についてご講演いただきました。

貝戸 信博

Nobuhiro Kaito

コスモ石油ルブリカンツ株式会社技術部 次世代事業開発グループ

2010年東京理科大学大学院理学研究科化学専攻修了、同年コスモ石油株式会社に入社、コスモ石油ルブリカンツ株式会社に出向。入社してからの4年間はバイオマスの熱分解技術や磁気粘性流体の開発など、石油会社に在籍しながら非石油系の研究開発業務に従事。その後、新規需要家開拓(2年)、放熱材の営業(2年)、工業潤滑油の研究開発(1年)、潤滑油の販売管理(1年)と、短期間の人事異動で様々な業務を経験。2020年からコロナ禍での特約店向け潤滑油法人営業を経て2024年より現職、次世代事業の創出と研究開発におけるMI活用推進に従事している。

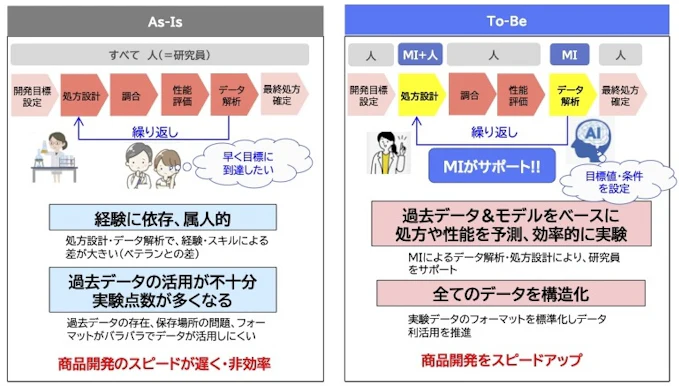

従来の潤滑油研究開発の課題とMI導入により目指す姿

従来の潤滑油の研究開発プロセスは、開発目標を設定し、処方設計、調合、性能評価、データ解析、そしてその結果を次の処方設計に活かすというサイクルを繰り返していました。このプロセスにおいて、研究者個人の属人的な経験に大きく依存しているという課題がありました。民間企業では、ベテラン研究者の引退や定期的な人事異動による担当者の変更が頻繁であるため、経験の継承が難しいという問題を抱えていました。

また、過去の実験データが適切に活用されないことも大きな課題でした。他者がまとめた実験データは解析が困難であったり、そもそもファイルの保存場所が不明であったりすることが多いため、非効率な重複作業が発生し、過去に検討済みの内容が再び新しい検討として行われることが多くありました。これらの課題は、研究開発の効率を低下させる要因となっています。

そこで、MIを導入することにより、これまで抱えていた課題を克服して当社なりの「あるべき研究開発の姿(To-Be)」を目指すこととしました。過去のデータを効果的に活用し、MIが提案する実験推奨点を参考にすることで、実験計画の立案と研究開発の効率化を図ることが可能になります。これにより、より迅速に目標性能を達成し、商品化へと繋げることを目標としています。

図1. MIの導入により研究開発の目指す姿

コスモ石油ルブリカンツ 貝戸氏の許可を得て転載しております

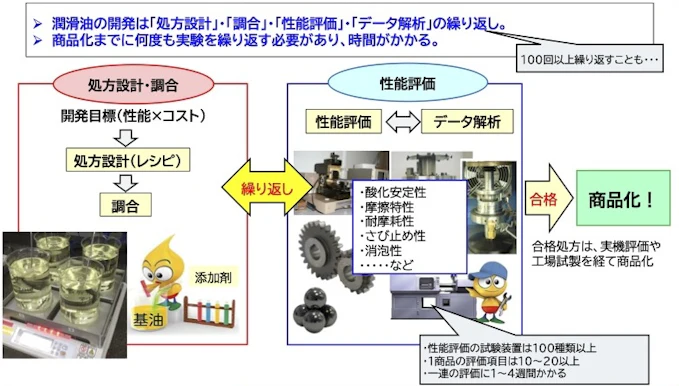

潤滑油研究開発の特性とMIの適合性

潤滑油の研究開発は、その複雑さから特にMIが適していると考えられます。潤滑油は、鉱物油や化学合成油など100種類以上ある基油(ベースオイル)の中から複数種類を選び、さらに金属の錆を防ぐ防錆剤や酸化劣化を防ぐ酸化防止剤など、複数の機能性添加剤を最適な割合で組み合わせることで性能を発現させます。基油と添加剤の種類がそれぞれ100種類以上あるため、その組み合わせパターンは天文学的規模で、膨大な実験量が必要となります。

また、一つの性能を向上させると別の性能が低下する「トレードオフ」が生じやすいことも、潤滑油の研究開発の難しさの一つとして挙げられます。例えば、錆止め性能を上げるために防錆剤を多く入れると、他の性能が低下する可能性があります。このような特性から、MIは潤滑油のような配合系材料の研究開発に非常に適していると認識されています。MIは、膨大な組み合わせの中から最適な配合を見つけ出し、トレードオフの関係性を解析により可視化するのに役立つことが期待されています。

図2. 潤滑油の研究開発の流れ

コスモ石油ルブリカンツ 貝戸氏の許可を得て転載しております

潤滑油の商品開発では、一つの商品あたりおおよそ10〜20の必要な性能を満たす必要があり、すべての性能を満たして初めて商品化に至ります。多くの場合、最初のサイクルで目標性能を全て満たすことは困難であるため、データ解析後、処方設計・調合の段階に戻り、性能評価を繰り返すというサイクルを辿ります。この反復的なプロセスにおいて、MIが効率化に貢献することが期待されます。

MI活用事例

実際のMI活用事例として、ガスエンジン油と放熱材の開発事例を紹介します。

ガスエンジン油の開発事例

ガスエンジン油の開発では、500サンプル、1万件以上のデータ点をMIに学習させ、データ精度について確認が行われました。その結果、特に耐熱性のようにデータ点が300以上ある項目では、予測値と実際の実験値が高い一致度を示しました。データ点数が多いほど予測精度が高くなる傾向が明らかになり、蓄積データをいかに活用するかが鍵であると実感しました。

また、研究者の先入観を排しMIに完全に任せる形で、ガスエンジン油の目標性能(7項目)の達成度を検証する試みも行われました。MIが推奨する実験を6回(2点×3サイクル)行うことで、まず7項目中4項目を達成できました。さらに、研究者が処方を微調整することで追加で2項目を達成し、結果的に7項目中6項目を比較的早期に達成することができました。これは、MIによる実験推奨と研究者による微調整の組み合わせが、迅速な目標達成に貢献することを示しています。

放熱材の開発事例

放熱材の開発では、データ点数30の段階と80の段階でのモデル精度が比較されました。蓄積データが増えることでモデル精度が向上することが確認され、これはデータ点数が多いほどモデル精度が向上するという基本的傾向を裏付ける結果となりました。データ点数が30の時にはテストデータの予測値と偏差の範囲外になる実測値がありましたが、データ点数が80になるとすべての実測値が予測値と偏差の範囲内に収まりました。蓄積データが増えることによってMIが予測できる範囲が広がることで、予測精度が向上したと考えられます。

MI活用のまとめ

今回ご紹介した事例から、MIは配合系材料の研究開発に適していることが明確になりました。蓄積データが多いほど精度が向上するため、基油と添加剤の組み合わせが膨大で過去データも多い潤滑油のような分野にMIは特に有効であるといえます。また、MIによる実験推奨点や重要特徴量から、経験の浅い研究者でも一定の成果向上が得られ、ベテラン研究者も客観的なデータによって自身の思い込みを乗り越えることが可能になると考えています。

一方で、研究開発の主体は人間であり、MIはツールとして活用するという認識を持っています。実際に実験を行うのは人間であり、新規原料の導入など、人間の知恵や判断が必要な部分はMIのみに頼らず人間が主体となって進める必要があるからです。

このように、MIの統計学的なアプローチと研究者の知識や経験を組み合わせることで、新たな研究開発のイノベーションが生まれる可能性を秘めていると感じています。

編集部からのメッセージ

貝戸氏のご講演では、潤滑油という複雑な配合系材料の開発においてMIが果たし得る役割を、具体的な事例とともにご紹介いただきました。ガスエンジン油の7性能のうち6性能を短期間で達成できた事例は、配合設計におけるMI活用の実効性を示すものでした。

同時に、「MIはあくまでツールであり、研究の主体は人間である」という認識は、現場の知識や判断が欠かせないという現実を踏まえた実践的な視点でした。データに基づく推論と研究者の知恵を組み合わせることで、従来の経験・知見に基づくノウハウとAIの「いいとこ取り」をする研究開発の姿を描いていけるのではないでしょうか。

2024年度から導入してわずか1年という初期段階で、既にガスエンジン油や放熱材開発における成果を整理し、今後の見通しを描かれている背景には、多くの試行錯誤と努力があったと推察いたします。今回の貴重な知見をご共有いただいた貝戸氏ならびにコスモ石油ルブリカンツ株式会社の皆さまに、心より御礼申し上げます。

本記事が、皆さまの研究開発におけるMI活用の一助となり、研究開発DXを推める契機となれば幸いです。