MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。

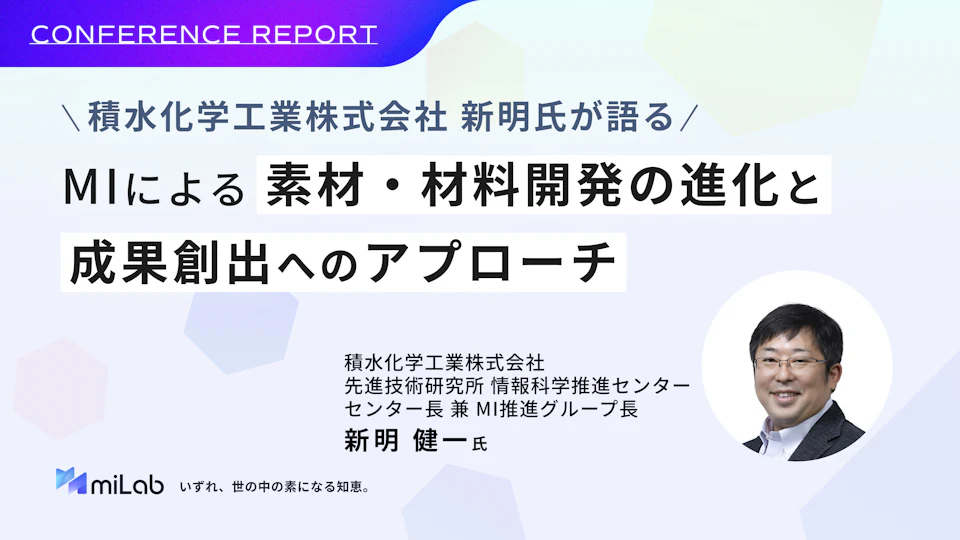

本記事では、積水化学工業株式会社 新明氏の講演をもとに、編集部が内容の一部を抜粋・整理してご紹介いたします。

新明 健一

Kenichi Shinmei

積水化学工業株式会社先進技術研究所 情報科学推進センター センター長 兼 MI推進グループ長

2008年に積水化学工業(株)に入社し、燃料電池、リチウムイオン二次電池の研究開発に従事。実験計画法、品質工学を導入し開発の加速を実践。2015年より2年間、アメリカのミズーリ大にて派遣研究員としてCO2資源化に関する触媒開発に従事した。帰国後は、触媒材料開発のハイスループット化、統計解析を材料探索に適用するなどMIの導入を先導した。2020年より情報科学推進センター MI推進グループのグループ長として、全社の開発・製造テーマへのMI活用を推進している。自らも10以上の開発・製造テーマと連携し開発加速、新材料提案等に貢献。2024年から現職として全社開発DXの推進を先導している。

はじめに

積水化学工業株式会社(以下、積水化学工業)は、住宅、高機能プラスチックス、環境・ライフライン、メディカル事業(コーポレート)の4つの領域で事業を展開し、複数の製品で世界トップシェアを獲得しています。

MI Conf 2025では、同社の情報科学推進センター長として全社開発DXを先導されている新明氏から、MIの活用事例に基づいた事業貢献のための考え方や、MI活用の課題を乗り越えるための仕組み化・人材育成の考え方についてご講演いただきました。

MIの導入

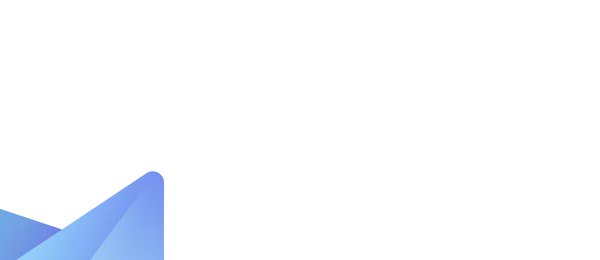

積水化学工業では、「データ駆動開発で開発をドライブし、全社開発への事業貢献へ」という明確な目的のもと、MIを推進しています。その中で、情報科学推進センター(I3C)は、MIだけでなく、計算科学、実験自動化、画像解析、評価・分析、情報活用といった多岐にわたる専門分野の組織体制で構成されています。

I3Cのメンバーは、6割以上が材料開発の出身者です。これにより、材料開発の現場の知見とMIの技術が融合し、現場に入り込んだ形で貢献できる体制が整っています。

素材・化学企業がMIに期待しているのは、単にデータサイエンス技術を使うことではありません。研究者の経験と勘をデータで支援し、具体的な「事業貢献」につなげることです(図1)。これには、新素材の提案、開発課題の解決、開発期間の短縮、知財貢献などが含まれます。

図1. 情報科学推進センターの組織体系

積水化学工業 新明氏の許可を得て転載しております

MIの材料・素材開発への活用事例

2020年のI3C発足以来、MIを活用した開発貢献の事例が着実に蓄積されてきました。これまで100を超える開発・製造テーマでMIと連携し、開発加速、新素材提案のために活動しています。

なお、社外の先行事例は鵜呑みにせず、自社の文化・組織風土・経営資源に合わせて仮説設計してから取り込むことを原則としています。事例の表層(ツールや制度)だけを模倣すると、運用負荷や現場の乖離を生みやすいため、①その施策が生まれた背景と目的、②成果が出る前提条件(データ取得・審査フロー・権限設計等)、③必要な人的リソースと責任分担を読み解き、自社に適合する形へ再設計します。

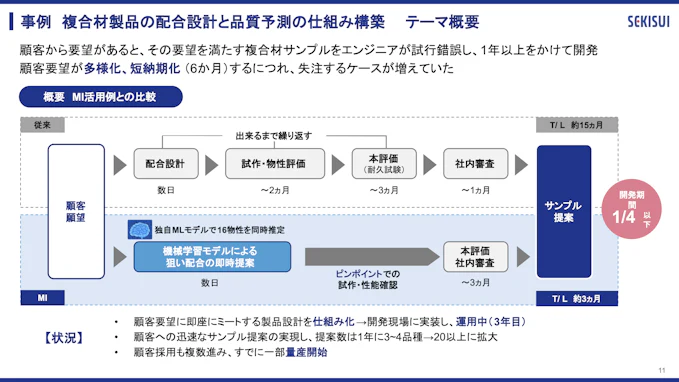

その中でも代表的な事例の1つが、複合材製品群の新配合提案です(図2)。

このプロジェクトの背景には、顧客からの多様な要望と短納期化(6ヶ月以内)という切迫した状況がありました。従来、30万種以上もの原料因子の組み合わせを試行錯誤し、配合設計から評価・認証までに1年以上かかっており、これにより失注するケースが増えていました。

図2. 複合材製品に関する活用事例

積水化学工業 新明氏の許可を得て転載しております

そこで、配合設計に機械学習を適用し、「16種類の要求物性」を同時予測するモデルを構築しました。特に、時間がかかる耐久性評価の予測を代替できたことが、大きなインパクトを生み出しました。

このMI活用により、顧客への提案期間を従来の約15ヶ月から約3ヶ月へと大幅に短縮することに成功しました。その結果、複数の顧客で新配合が採用され、一部はすでに量産化に至っています。提案数も年間数品種から20以上に拡大しました。

このプロジェクトがうまくいった要因は、技術的な難しさよりも、以下の点にありました。

- クリティカルな課題(短納期化に対応できず失注 ← 耐久評価のやり直し)を特定し、そこへ「選択と集中」を行ったこと。

- 開発、製造、データ管理の関係者など、必要なメンバーをプロジェクトの最初の段階で巻き込み、協力体制を構築したこと。

実際に用いた技術はデータの可視化や回帰分析といった基本的な手法でした。成功の決め手となったのは、高度な技術よりも、課題解決に向けた連携体制と集中の姿勢だったといいます。

材料・素材開発へのMI活用に向けた仕組み作り

MIの活用を阻む課題としては、「利用できるデータの少なさ」や「データの有効活用不足」、そして最も重要なのが「事業貢献につながる課題設定ができていないこと」が挙げられます。技術的な要素がボトルネックになることはあまり多くなく、むしろ開発組織的な課題や、テーマの初期段階における課題設定が成果の成否に大きく影響すると新明氏は指摘します。

これらの課題を乗り越え、MI活用を「事業的価値の創出」に結びつけるために、下記の「仕組み化」の取り組みをご紹介いただきました。

1. 事業貢献につながる課題設定の明確化

テーマ受託・協業の判断基準となる「受託KPI」を設定し、市場軸(事業貢献期待度)と技術軸(MI有効度)の2軸で評価します。これにより、解決による価値が大きく、MI活用が有効なテーマに資源を集中できます。MIや実験自動化の提案は「ぜひやりたい」と歓迎される一方で、それが「どのような事業的価値につながるか」を定義することが重要です。

さらに、受託判断では担当者のコミットメントも重視します。すなわち、現場側の責任者やキープレイヤーが、目的・優先順位・意思決定プロセス(審査・評価など)に対してどれだけ当事者として関与し、データ取得や試作・評価の負債解消に具体的に時間を割けるかをあらかじめ評価します。コミットメントが弱いテーマは、データや手法が同じでも実装速度・成果の着地(提案採用・量産移行・不良削減など)が遅れる傾向があるため、市場軸・技術軸に加えて人・体制軸(コミットメント)を明示的にチェックし、必要に応じて体制整備を先行させます。

2. MI活用の成果の可視化

「貢献KPI」としてMI活用による成果を定量的に可視化し、半期ごとにヒアリングを通じて積算しています。開発効率化、不良削減、改良品・新製品の売上貢献といった形で、MIの価値を具体的に示すことで、さらなる投資へとつなげています。

3. MI人材の育成と仕組み化

事業貢献を継続的に生み出すためには、「MI人材」の育成が最も重要であると新明氏は考えています。特に「テーマ解決力」を最重要視しており、これは、開発提案力、連携力、データ活用力の3つの要素から構成されます。単にデータ分析スキルだけでなく、現場の課題を深く理解し、関係者と協力して解決に導く能力を重視しています。

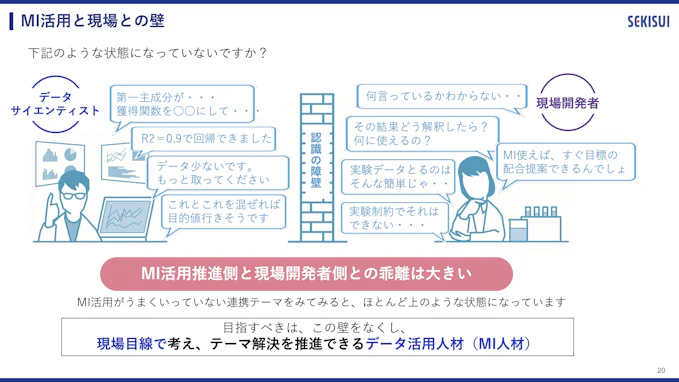

その背景として、MI推進側と現場開発者側の間には「認識の壁」があり、MIの専門用語と現場の現実のギャップが存在することが挙げられます(図3)。この壁をなくし、現場目線で考え、テーマ解決を推進できるデータ活用人材を育成することに注力していると新明氏は語っています。

図3. MI推進側と現場開発者側に存在する「認識の障壁」

積水化学工業 新明氏の許可を得て転載しております

具体的には、個々のエンジニアのデータ活用スキルを評価し、成長をサポートするために、詳細なスキルマップを策定し、継続的に運用しています。このスキルマップには、解析力、ITスキル、開発経験、連携力など、幅広い項目が含まれています。

今後の展望

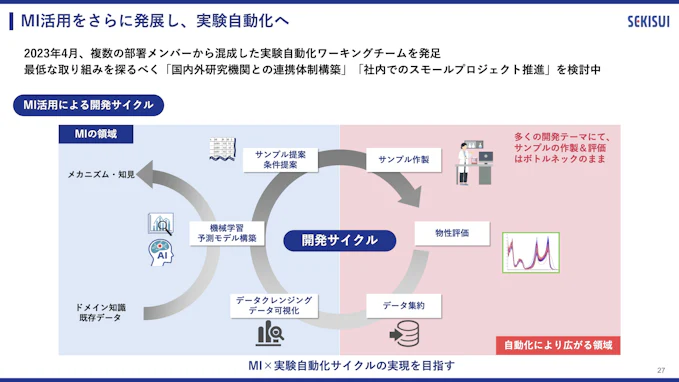

MI活用をさらに発展させるべく、実験自動化にも積極的に取り組んでいます。現在は、国内外の研究機関との連携体制構築や、社内でのスモールプロジェクト推進を検討している段階です。例えば、東京大学の一杉太郎教授を中心とした「協働ラボ」の設置や、海外の大学へのエンジニア派遣を通じた自律システムの構築などに取り組んでいます(図4)。

図4. 実験自動化を含む今後の展望

積水化学工業 新明氏の許可を得て転載しております

皆様、いかがでしたでしょうか。

Q&A記事では更に、当日頂いた多数の質問にご回答頂いています。ぜひこちらもご覧ください。